Concours de chien de troupeau - Les épreuves de chien de défense - Évolution des programmes

Les concours de chien de troupeau

Les premiers concours de chiens de berger viennent d’Ecosse, des Highlands précisément, et furent créés à l’initiative de la comtesse de Beeturd et de M. Thomson, de Staddys, lors de la fondation de la Nothern Counties Association. Les Sheep Dogs Trials étaient organisés régulièrement à la suite de la fête de la tonte, tradition populaire. Leur but était de récompenser les meilleurs bergers et conducteurs de moutons, et ils étaient l’occasion de paris, comme c’est fréquent dans les îles britanniques. L’intérêt de ces épreuves étaient de mettre en valeur, à travers la conduite du chien pendant toute la durée du travail, son intelligence et sa sagacité.

Ce sont le Collie Club bruxellois et le Club du Chien de Berger Belge qui ont introduit ce principe sur le continent, et ont été suivis en France où les deux premiers concours furent organisés par le Club Français du Chien de Berger, respectivement à Chartres en 1896, et à Angerville en 1897, et ensuite chaque année en différents lieux à l’occasion de diverses fêtes agricoles. Cette première fut d’ailleurs l’occasion de rédiger les premiers standards des Bergers de Beauce et de Brie

|

|

Mais selon Paul Mégnin, « ces concours, qui devraient être très utiles et très intéressants, sont malheureusement tout de convention et ne nous donnent pas le vrai spectacle du chien de berger au travail. (…) Et si ces braves toutous, très habiles, en général, sur nos routes départementales ou dans les champs communaux, ne donnent pas la mesure de ce qu’ils savent faire, ce n’est certes pas leur faute ; si intelligents qu’ils soient, ils ne prendront jamais la piste des concours pour une route et le sable des côtés pour des champs ensemencés. Aussi les prix sont-ils décernés plutôt aux moutons biens sages, qui suivent en peloton serré le berger, qu’au chien. »

La Société Nationale pour l’utilisation du Chien de Berger, fondée en 1911 par Jules Dunet, organisa également quelques concours principalement pour les races Berger de Brie et Berger de Beauce, seules reconnues et sélectionnées alors. Comme le relate Maurice Luquet cette société « estimait, avec juste raison, que c’est dans l’utilisation au troupeau que ces races doivent se conserver et ne pas perdre petit à petit leurs belles qualités. Un chien conduisant un troupeau est en plein dans son élément, il n’y a qu’à regarder travailler un chien de berger pour s’en convaincre. »

La Fédération Ovine et la Société Centrale Canine se sont également occupées d’organiser des concours ensuite, mais de façon insuffisante selon Maurice Luquet . Leur association a toutefois débouché en 1961 sur la mise au point d’un règlement officiel des concours, ainsi que sur les règles du brevet de travail puis du certificat d’aptitude du championnat de travail (C.A.C.T.).

Les épreuves de chien de défense

Dès le début du XXème siècle, les belges s’occupant de sélection en races bergères trouvent dommage de cantonner leurs chiens au concours sur troupeau, partant du principe qu’ils possèdent des qualités précieuses pouvant être mises en valeur dans d’autres disciplines utilitaires. Ils organisent donc les premières épreuves, qui se déroulent pendant les expositions canines, dans le but de mesurer le potentiel des chiens de berger déjà utilisés par la police municipale de certaines villes.

Le tout premier de ces concours se déroule à Malines en 1903, à l’initiative du duo Van der Snickt – Huyghebaert, au cours d’une grande exposition canine de chiens de berger et de chiens de trait. Il s’agissait d’une suite d’épreuves, dont certaines purement sportives comme le saut, la nage ou la traction ; mais également des épreuves de défense du maître. Le but était de mettre en évidence les qualités physiques et psychologiques du chien de berger, ainsi que leur intelligence, leur obéissance et leur fidélité. A la suite de cette manifestation, de nombreux autres concours vont être organisés, et des clubs créés afin de structurer leur organisation. Parmi eux, le Club du Chien Pratique, fondé à Bruxelles en 1905 dans le but de diffuser l’usage du chien pratique et ses qualités ; et le Club du Chien de Défense qui fut le premier à faire sortir les chiens du ring en organisant des épreuves de pistage.

En 1906, le concours de Rymenam (Belgique) marque un tournant dans les épreuves de chien de défense, puisque la muselière est retirée pour la première fois au chien, qui s’attaque alors à un homme protégé d’un scaphandrier.

Louis Huyghebaert, fervent acteur de la sélection du berger belge, veut juger les chiens pour leur beauté mais aussi pour leurs qualités, et prône le chien complet, le « beau et bon ». C’est pourquoi il fonde, en 1908, à Lierre, la Société Nationale pour l’Amélioration du Chien de Berger Belge, qui devient l’instigatrice du travail en campagne et organise des épreuves pratiques mais non publiques, à partir de 1909. Du pistage sur pistes chaude et froide est associé aux autres épreuves, ce qui débouchera sur l’idée de création d’un chien limier judiciaire, malheureusement abandonnée en raison de la première guerre mondiale.

La France, bien que plus proche du modèle allemand au début du siècle, a été fortement influencée par les belges, en particulier dans le nord limitrophe. Bien qu’aujourd’hui tout le territoire soit concerné, à l’époque les concours avaient lieu uniquement dans le nord, en raison de la germanophilie à l’est et de l’entente franco-belge. De plus, la position septentrionale de Paris l’indiquait tout particulièrement pour les premières manifestations internationales. Ainsi en 1907 eu lieu à Rouen un des premiers concours de chiens de police, avec pour jury un représentant de chacun des trois pays ; puis à Paris en1908 le premier championnat du monde de chiens de défense et de police.

La première sortie des chiens du ring en France a eu lieu à Compiègne en 1914, au cours d’une manifestation organisée conjointement par le Club des Amis du Beauceron, les Amis du Briard, le Club Français du Chien de Berger Belge et le Collie Club Français. En plus de l’exposition canine, avaient lieu un concours de pistage, un concours de dressage libre, un concours en campagne et une démonstration de chiens policiers.

En Allemagne, les races d’utilité ont toujours été une priorité, et lors de la reconstitution du Berger Allemand après la guerre, les épreuves de travail faisaient partie intégrante du programme de sélection. Les éleveurs ne perdaient jamais de vue leur but, qui était de produire des chiens intelligents, vigoureux, au tempérament fort et au caractère équilibré. Pour cela, ils les soumettaient à des épreuves très strictement réglées et extrêmement variées, comportant des concours pour chiens de moutons, des concours pour chiens d’attaque et défense, des concours pour chiens de guerre et ambulanciers, et des épreuves de nez.

En Hollande et en Suisse, l’apparition des épreuves sportives a été plus tardive, mais le caractère utilitaire des chiens a toujours été privilégié.

Ainsi, seule la France se distingue de ses voisins par le peu de cas qu’elle a toujours fait de l’utilité, la priorité étant donnée aux caractères esthétiques (morphologie).

Suite à l’organisation des premiers concours, de nombreuses associations se sont crées afin de structurer leur organisation, et de mettre en place des règlements. Les différences entre les différents types de concours viennent essentiellement du pays à l’origine de leur création, et on peut donc en distinguer trois types principaux :

- le bloc allemand, dont la particularité tient à son isolement des autres pays européens pendant et après la première guerre mondiale, où les informations sont centralisées par le club de race et l’unification dans la race est de rigueur ;

- le bloc franco-belge propulsé essentiellement par les éleveurs du Berger Belge Malinois qui sont tous très orientés vers le travail, ce qui a abouti à un malinois très performant par rapport aux autres races privilégiant la beauté ;

- le bloc anglais qui a pris une orientation différente, puisque le chien de défense n’existe pas chez eux, et qu’ils se limitent à l’utilisation au troupeau.

Les premières épreuves sont donc apparues en 1903 à Malines. Parmi elles, des épreuves individuelles, mais aussi en couple ou en groupe, qui ont été abandonnées par la suite. La particularité principale réside dans le fait qu’il n’existait pas d’épreuve imposée, chaque conducteur faisait une démonstration de ce que son chien était capable de faire.

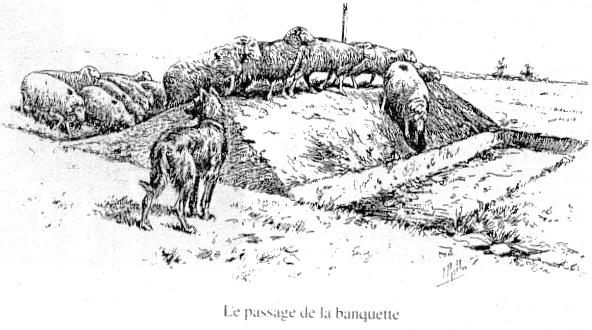

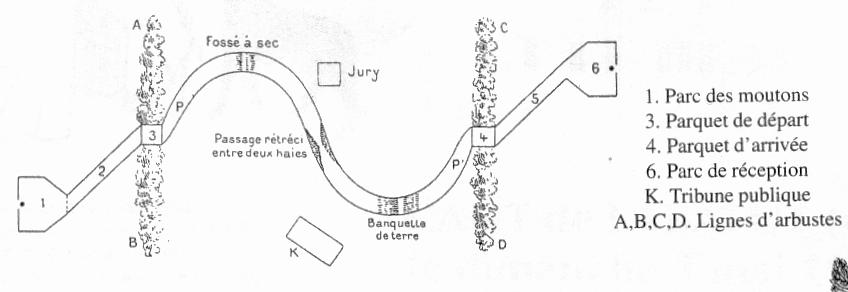

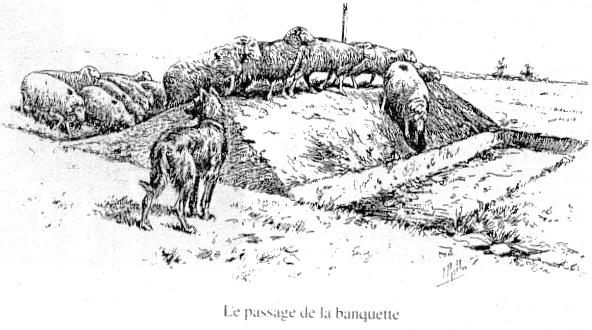

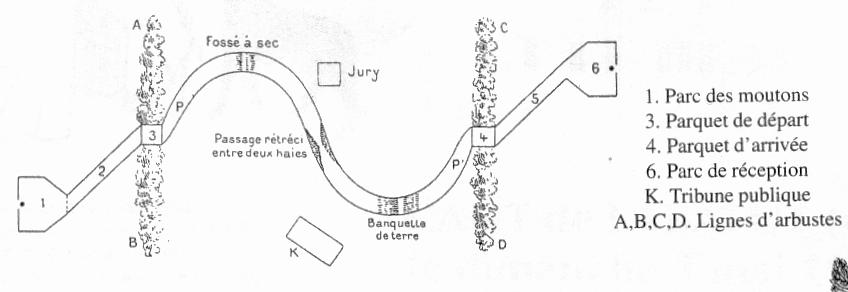

L’évolution des programmes s’est fait ensuite par une précision des épreuves et de leur déroulement. Parallèlement, on peut noter un important développement des épreuves de pistage, ainsi qu’une volonté de sortie du ring afin de confronter le chien à une situation plus proche des conditions réelles (concours en campagne). Petit à petit, les concours se sont scindés en trois types : démonstration, sélection et utilisation.

Les progrès techniques dans l’élaboration du costume d’homme d’attaque ont permit une grande avancée du travail des chiens. En effet, le développement de leur souplesse et la diminution très importante de leur poids a permit à l’homme d’attaque de bouger, ce qui a modifié totalement le travail du chien, dans le sens d’une amélioration.

Les premiers règlements officiels de ring ont été établis en 1932, et le brevet de chien de défense reconnu à partir de 1934.

A partir de 1939, les épreuves de l’administration française vont s’éloigner de plus en plus de celles des utilisateurs civils.

En Allemagne, les programmes sont très proches de ceux du ring jusqu’en 1945, mais après la seconde guerre mondiale est créé un programme de sélection particulier, intégré à la politique du club de race. Il s’agit du Schutzhund, dont la principale particularité par rapport au ring est de comporter des épreuves de pistage, et duquel dérivera en 1952 le Règlement de Concours International (R.C.I.).

En 1987 est mis au point le règlement du Mondioring, dans un but d’unification des programmes de ring européens et mondiaux (Etats-Unis principalement). Il s’agit d’une synthèse des différents programmes européens, après élimination des épreuves trop spécifiques.

Pour les épreuves de pistage, l’évolution se fait principalement dans le sens d’une augmentation de la difficulté : rallongement de la longueur de la piste, complication du tracé par des angles, travail sur piste chaude et froide, croisement de fausses pistes, …

Les phénomènes qui ont été à l’origine du changement de fonction de la plupart des chiens de race bergère sont nombreux, et c’est leur influence commune qui a débouché sur un chien moins présent dans le milieu rural et beaucoup plus dans le travail au mordant :

- régression de l’utilisation de chien de troupeau

- développement de l’utilisation du chien comme auxiliaire de police et de gendarmerie

- succession des deux conflits mondiaux de 1914-18 et 1939-45 qui après avoir mis en évidence l’utilité du chien en temps de guerre ont poussé l’Homme a chercher à développer certaines aptitudes au travail du chien pouvant être utilisées

- développement de la cynophilie avec mise en place du structures nationales (Kennel Club anglais, Société Royale St Hubert en Belgique, Société Centrale canine,…) de gestion des races et des livres d’origines

- volonté de sélection orientée sur les capacités au travail de ces races et confrontation des résultats lors de concours d’abord militaires puis civils

- et enfin explosion des loisirs, qui a poussé de plus en plus de cynophiles à pratiquer les sports canins